Geminiのサイドバーに「Gem」が来たので、試してみた(英語版だけど)

生成AIの進化で、最近は「なんでもAIに任せればいい」ムードが漂いがちです。

でも本当に、全部AIにやらせるべきなのでしょうか?

たとえば、数値の差分を出す、表を整える、毎週同じ形式のレポートをつくるといったやることが決まっている作業にAIの推論力は必要ありません。

むしろ重要なのは「同じ作業を、速く・正確に・自動でこなす」ことです。

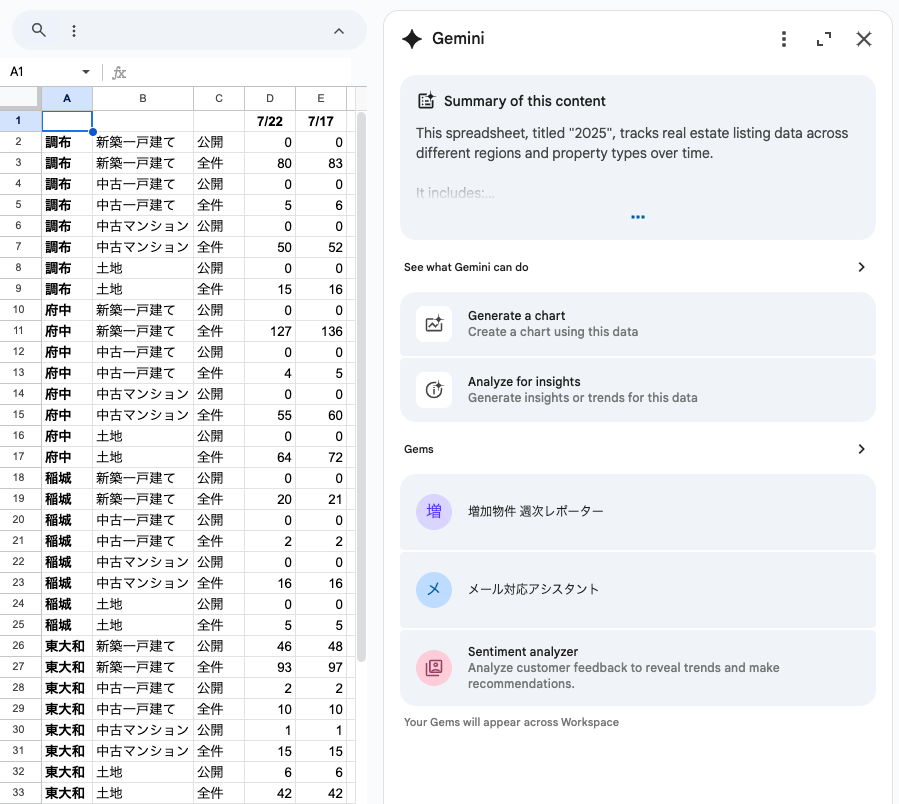

そう考えたとき、今回アップデートされたGoogle スプレッドシートのサイドバーに実装されたGem(まだ浸透中のため7/22の編集部環境では英語UI限定)は、営業・マーケ分野において極めて実用的な自動化ツールとしての可能性を秘めています。

実際、定例レポートの作成や、週次の数値チェック、差分比較といった業務は、ちょっと工夫したGemをひとつ作るだけで高速で作業完了できるようになります。

しかも、わざわざAIに「これ読んで」「これ計算して」と話しかけなくても、開いているシートの内容に自動で反応してくれます。

今回はこのサイドバーGemを実際に検証しながら

- LLMにやらせすぎない業務自動化のスマートな使い方

- Geminiの本体UIとの使い分け

- サイドバーだからこそ活きるGem活用術(+プロンプト例)

といった観点で、「営業・マーケ実務におけるGemの導入設計」を解説していきます。

ルーティン業務をもっとラクにしたい方、自分用Gemの作り方に興味がある方は、ぜひ最後まで読んでみてください。

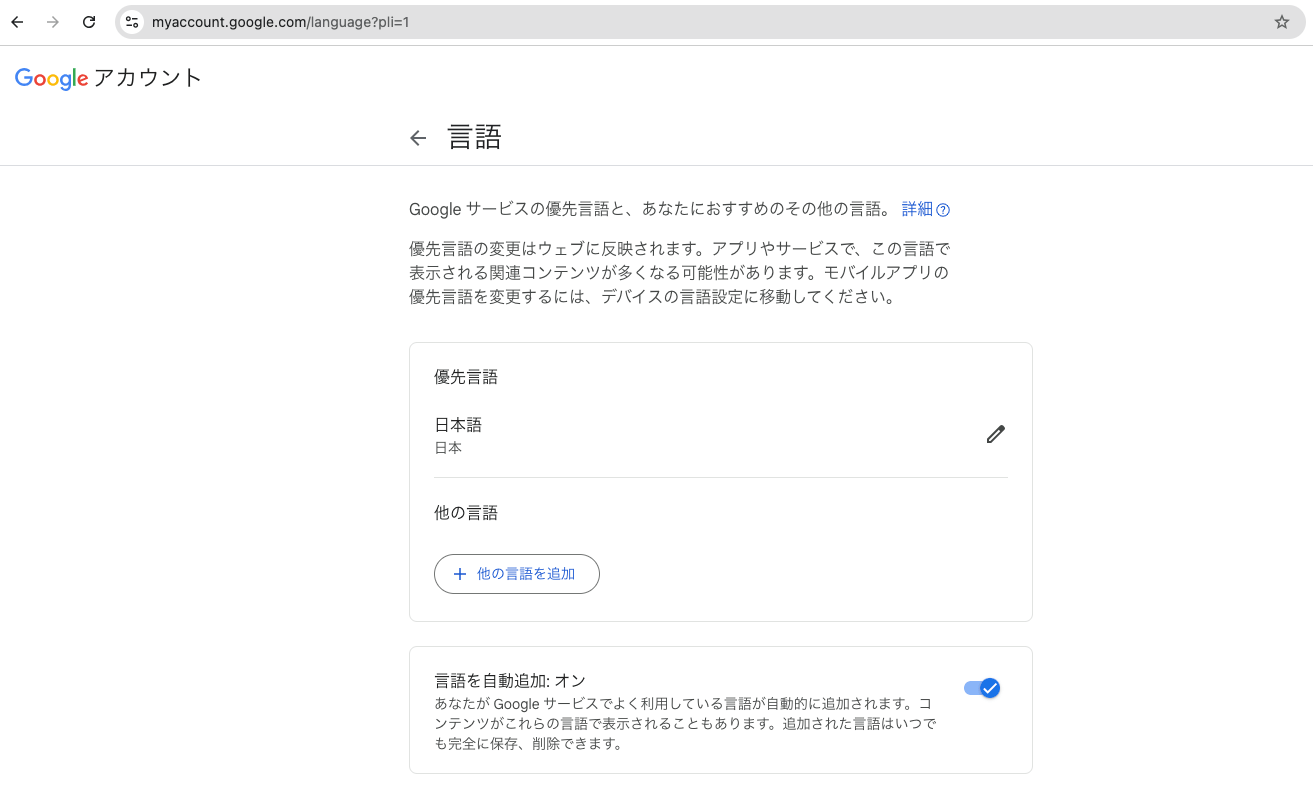

1. サービス浸透が待ち切れない方は英語UIにしてみよう

浸透まであと1週間前後かなと思うのですが、一刻も早くGoogle WorkspaceのサイドバーにGemを表示させたい!という方は以下の方法で簡易的に言語表示を英語に切り替えてみましょう。

設定変更手順(簡易)

- Googleアカウントの設定から「言語」を「English(United States)」に変更

- スプレッドシートを開き、右上の星型アイコン(Gemini)をクリック

- サイドバーが開き、「Use a Gem」の項目が出ていればOK!

UI自体が英語になりますが、Gemの表記や具体的な実行は日本語のままですのでご安心ください。

どこで作ったGemが呼び出せるの?

サイドバーから呼び出せるGemは、基本的に本体UI(gemini.google.com)で作成・保存したものです。

Gemの作成は今のところ本体UI限定で、サイドバー上で新規作成はできません。

つまり、呼び出し後のGemの動作は、本体とサイドバーで違う可能性があります。

Gem自体はあくまで「指示書(プロンプト+設定)」であり、その内容を「誰が、どこで、どう実行するか」で挙動が大きく変わるということです。

次のセクションでは、UI版Gemとサイドバー版Gemでどう違うのか、そしてそれぞれの得意・不得意がどこにあるのかを見ていきます。

2. NotebookLMを思い出すといろいろ分かってくるGeminiの実行環境の仕様

以前の記事で取り上げたGoogle NotebookLMを覚えているでしょうか?

「自分のアップロード資料だけを参照してくれるAI」として、最近もまたアプデが入り、重宝している方も多いと思います。

そうです。

この便利さの裏にある明確なルールがGeminiのGemにおけるヒントになります。

「このAI(NotebookLM)は、あくまであなたが指定した資料の中でしか答えない」

Geminiの世界でも、似たような分離構造が存在していることに、今回の検証で改めて気づかされました。

同じGemでも、どこで実行するかでちょっと変わる

今回試したのは、まったく同じGem(=指示書)を

- Gemini本体UI(gemini.google.com)

- スプレッドシートのサイドバーGemini

の両方で実行してみる、というシンプルな比較実験です。

その結果は、最終アウトプットとしてはさほど差異がないものの、処理速度や業務の応用性において明確な違いがありました。

本体UIでのGem実行(例:知識ファイル連携あり)

- 実行対象は「指定したスプレッドシート」(知識ファイルとしてアップロード)

- 毎回ファイルのアップロードや選択が必要

- 出力はグラフやHTML、複雑な構造を含むこともできる

- 実行にやや時間がかかる

サイドバーでのGem実行(例:スプレッドシートに直接)

- 実行対象は「いま開いているこのシート」

- 常に最新のデータにアクセスでき、アップロード不要

- 出力はシンプルだが、処理が速い

- その場の業務にすぐ使える「職人的即応性」

モデルは同じ。違うのは「実行環境」と「文脈」

Google公式の仕様を調べた限りでは、どちらのGeminiも同じ高性能モデル(2.5 Proなど)を用いています。

処理能力に大きな差はなさそうです。

となると、どうやら「何を見ているか」と「どう処理しているか」が違うのかもしれません。

| 項目 | Gemini本体UI | Gemini for Workspace(サイドバー) |

|---|---|---|

| 情報ソース | ユーザーが選択・指定したドライブファイル | 開いているドキュメント・シート(自動) |

| 出力自由度 | グラフ・HTML・Canvas対応など高い | テキスト中心、簡潔 |

| 実行タイミング | ユーザーが明示的に操作する | ドキュメント利用中に起動して即実行 |

| 特徴 | 自由な思考と創造 | 作業支援と即応性 |

これはまさに、NotebookLMにおける「閉じた情報源の中で正確に応える」仕組みとよく似ています。

ワークツールの中でのAI活用方法をGoogleがあらかじめ最適化していることがよく分かる設計思想ですね。

Gemは「どこで動かすか」が重要

Gemはいわゆるテンプレートです。

そのテンプレートを「どこで実行するか」によって、アクセスできる情報も、得意な出力も変わります。

Geminiとスプレッドシートは、同じGoogleのサービスではありますが、組み合わせて動かせる環境がGASなども含めれば複数あります。

その業務がどのような意味合いを持ったものなのかによって、環境の使い分けが重要になってきます。

3. 実例で見る!スプレッドシートでの自動レポート化

ではここから、実際に営業・マーケ現場でよくある作業を、サイドバーのGemで自動化してみた実例をご紹介します。

今回扱ったのは、不動産業界でよく見られる「物件数の週次チェック」。

複数のエリア・種別ごとに掲載物件数を記録しており、その変化を比較・レポートするのが目的です。

📊 前提:こんなスプレッドシートがあります

以下のような構造のシートを用意しました。

| A列:エリア | B列:種別 | C列:備考 | D列:最新件数 | E列:前回件数 |

|---|---|---|---|---|

| 東大和 | 中古一戸建て | 全体 | 97 | 93 |

| 東村山 | 新築一戸建て | 全体 | 3 | 1 |

| 調布 | 中古マンション | 全体 | 6 | 5 |

| … | … | … | … | … |

不定期に更新されるこのデータの「増加項目だけを抽出し、差分と増加率を出す」レポートをGemで生成してみます。

💎 作成したGemの概要

Gemの役割は以下の通りです。

- D列とE列を比較し、増加している行だけを抽出

- エリア / 種別 / 最新件数 / 増加数 / 増加率(%) を表形式で出力

- 最後に、変化の大きいエリアに軽く触れた要約コメントをつける

実際に使ったプロンプト(一部抜粋)

あなたは不動産データアナリストです。

このスプレッドシートのD列が最新データ、E列が前回のデータです。

1. D > E の行だけ抽出

2. 以下の形式で表にまとめる:

- エリア (A列)

- 種別 (B列)

- 最新件数 (D列)

- 増加数 (D - E)

- 増加率 (%) ((D / E) * 100)

3. 表のあとにサマリーを記述する✅ サイドバーGemでの実行結果

生成されたレポートは以下のようなものでした。

物件数増加項目の詳細レポート(7/22)

| エリア | 種別 | 最新件数 | 増加数 | 増加率 (%) |

|---|---|---|---|---|

| 東大和 | 中古一戸建て | 97 | 4 | 104 |

| 東村山 | 新築一戸建て | 3 | 2 | 300 |

| 調布 | 中古マンション | 6 | 1 | 120 |

サマリー

本日は合計3項目で物件数の増加が確認されました。

特に東村山の新築一戸建ては+2件で増加率300%と高い伸びを見せており、動きが活発です。

このレポートは、開いているスプレッドシートに自動で反応して一瞬で生成されたものです。

しかも、一度Gemを作っておけば、以後はボタン1つで再実行できるため、週次業務の自動化に非常に向いています。

🧠 本体UIでやると何が違う?

ちなみに、同じGemをGemini本体UI(gemini.google.com)に読み込ませ、スプレッドシートを知識ファイルとして渡した場合も、ほぼ同じ出力は得られました。

ただし

- ファイルを毎回指定する必要がある(手間)

- 実行に時間がかかる(特にファイル読み込み時)

- 表現がリッチにできる(HTMLやグラフ化の指示も可能)

といった違いがあります。

つまり、処理スピードや作業効率ではサイドバーが優秀、プレゼン資料やキャンバス展開などの創造的な出力は本体UIが得意という住み分けができます。

次のセクションでは、この実験結果を踏まえて「じゃあ実務ではどう使い分けると最も効果的か?」という視点で整理していきます。

4. Geminiの「合わせ技」が最強。役割を分けて設計しよう

ここまでの検証を経て、はっきりしてきたのは次のことです。

Geminiは「1つの頭脳を、複数の環境で動かす仕組み」だからこそ、用途ごとに使う場所を分けて設計すべき。

Alrightでは何度かAPIやGASといった便利なツールについて紹介してきましたが、まだ敷居が高いと感じている方も少なくないと思われます。

スプレッドシート、Gmailといった従来のワークツールのUI画面をそのまま利用しつつ、Geminiも活用したいといった場合は、「どのGemini(Gem)をどこで動かすか」を設計することがとても大事になってきます。

🧭 使い分けの目安:分析と創造で担当を分ける

| タスク内容 | サイドバーGeminiが得意 | Gemini本体UIが得意 |

|---|---|---|

| シート内の数値比較/差分抽出 | ◎ | △(読み込みが重い) |

| 定型レポートの自動生成 | ◎ | ◯ |

| 複数ファイルをまたいだ分析 | △ | ◎(知識ファイル可) |

| グラフ化・キャンバス化 | △(限定的) | ◎(自由度高) |

| Google スライドなどの資料展開 | ✕ | ◎ |

| 推論・壁打ち・方針提案 | △ | ◎ |

このように、「数値処理」「データ差分」「定型出力」など仕様が決まっている業務はサイドバーに任せるのが現時点ではベストです。

その上で、出力された表や数値をもとに考察したり、図解したり、資料化したりする工程は本体のGeminiに任せるのが理にかなっています。

🔄 ワークフローとしての「合わせ技」設計

AIエージェントの話題で盛り上がっている今日、本ワークフローの合わせ技はまもなく陳腐化するでしょう。

とはいえ、AIの急激な進化をキャッチアップしきれないものの、目下の業務効率はなるだけ早く改善したいという方も多いと思われます。

そんな場合は、ひとまず以下のようなワークフローでGeminiのGemを活用してみましょう。

- Gemを使って、スプレッドシートの差分を自動抽出(サイドバー)

→「毎週月曜9時にボタン1つで前週との変化を確認」 - その出力結果をもとに、本体UIでプレゼン資料化(Gemini Canvas)

→「グラフと要点を含むスライドを自動生成」 - 社内報告のテンプレをGemにしておけば、まるごと自動化も可能

このように、分析と創造を分業させることで、Geminiの持つポテンシャルを「自然に引き出す」ことができます。

👀 「推論を必要としない作業」にこそAIの自動化が効く

この記事の冒頭でも触れましたが、LLMを使うときに見落とされがちなのがこの点です。

推論がいらない定型処理を、人が毎回手作業でやってしまっていること。

たとえば、営業週報の数字比較、マーケ施策ごとのリード数変化、週次のCVR推移など、こういった「比べて、並べて、簡潔にまとめる」処理は、もう人がやる必要がない時代に入っています。

今回のように、スプレッドシートにあるデータを毎週チェックしていた業務が、Gemひとつで完了するようになる。

そしてその出力をUI側のGeminiで「見せる形」に変えるだけで、業務全体のフローがすっきり整います。

5. Gemは指示書、実行環境は設計対象。「使う場所」から逆算する習慣を!

ここまで読み進めてくださった方は、もうお気づきかもしれません。

Geminiを「うまく使う」には、「いいGemを作る」ことだけではなく、「どこで何をさせるかを設計すること」が重要です。

それは、GeminiがGoogleが作り出したAIだからに他なりません。

💡 Geminiは頭脳というより「複数の現場にいるスタッフ」

Gemは、テンプレートだと先ほど述べましたが、もっと平易な表現をするならばマニュアルに近い存在です。

同じマニュアルでも、配属先が違えば、仕事の仕方も変わります。

- スプレッドシートのサイドバーにいるGeminiは、表計算に強い職人。即戦力。

- Gemini本体にいるのは、情報設計も思考の壁打ちもこなす企画屋。だけどちょっと気難しい。

同じ指示でも「この人(環境)で実行したらどうなるか?」を考えて設計する。

実はこの考え方はGeminiに限らず、これからのLLM活用においてもっとも重要な視点の1つです。

✍️ LLM活用を「設計図」として扱う視点

巷で大きな話題となっているAIエージェントや、Zapier、Make、n8n、Difyといったワークフローツールにおいても、このLLM活用設計という概念は非常に大きな意味を持っています。

タスク設計・実行フローをテンプレート化し、それをAIに割り当てる

この考え方の基礎を学ぶうえで、GoogleのGemやChatGPTのGPTsは、手軽で応用範囲も広い、非常に面白いツールです。

GeminiのGemを通じて「実行環境に応じて内容が変わる指示書テンプレ」の形を学んでみてはいかがでしょうか。

✅ LLM活用の最適化は、場所から始めよう

- Geminiは「指示」だけでなく、「実行環境」が結果を大きく左右する

- サイドバーGemは「オートメーション係」として、作業的な処理に抜群の即応性を持つ

- 本体Geminiは「企画・創造係」として、整ったデータをもとに資料化や仮説立案に強い

- 両者をどう組み合わせて動かすかが、今後のAI活用設計のカギになる

「AIにすべて任せる」のではなく、「推論が不要な工程は自動化し、創造が必要なところにこそ人とAIの協働を集中させる」。

それが、AI時代の実務における「かしこい切り分け」なのかもしれません。

無料相談

無料相談