「調べる力」の再定義。Perplexityは何がすごいのか

先日、Appleによる買収検討が報じられたことで一気に注目を集めた「Perplexity」。

Perplexityは、「検索機能」と「生成AI」を融合させた、次世代型のAI検索エンジンです。

ChatGPTやClaudeにもWeb検索機能は搭載されていますが、Perplexityはそもそも「AIによる検索」を中心に据えて設計されたツール。

そのため、Google検索に慣れた営業・マーケティング担当者にとっても、直感的に使いやすく、実務でも活用しやすいと高く評価されています。

では、Perplexityの何がすごいのか?

それは、Google検索でおなじみのSERPsやページ遷移といった検索結果を巡回することなく、確度の高い情報が一気に手に入る点に尽きます。

出典付きで信頼性のある情報をリアルタイムに取得できるだけでなく、「どう検索するか」の部分もAIが補ってくれるため、検索のプロであるビジネスユーザーほど、早い段階でその便利さを実感できるツールなのです。

「ググるはオワコンか?」

そんな言葉が話題になった今、Perplexityはその次を象徴する代表的な存在です。

ここからは、そんなPerplexityを営業・マーケティングの現場でどう活かすかを、実際の業務シーンを踏まえながら掘り下げていきます。

1. 無料かつログインなしのPerplexityでも営業・マーケの情報収集は可能

営業やマーケティングの現場では、日々の業務の中で「すぐに使える情報」が求められます。

Perplexityは、そうした現場ニーズに非常に相性がよく、無料かつログイン不要でも、実に多様な用途に活用できます。

以下で取り上げる営業・マーケの代表的なPerplexity活用シーンは、無料かつログイン不要でも試せる内容になっていますので、ぜひトライしてみましょう。

1点注意点として、無料版や無料アカウントでの利用時(API利用やEnterprise版を除く)は、利用規約により、生成された結果をそのまま商用利用したり、AI生成であることを伏せて公開することは禁止されています。

Perplexityの回答をそのままコピペせず、必ず自分の言葉で再構成することを心がけましょう。

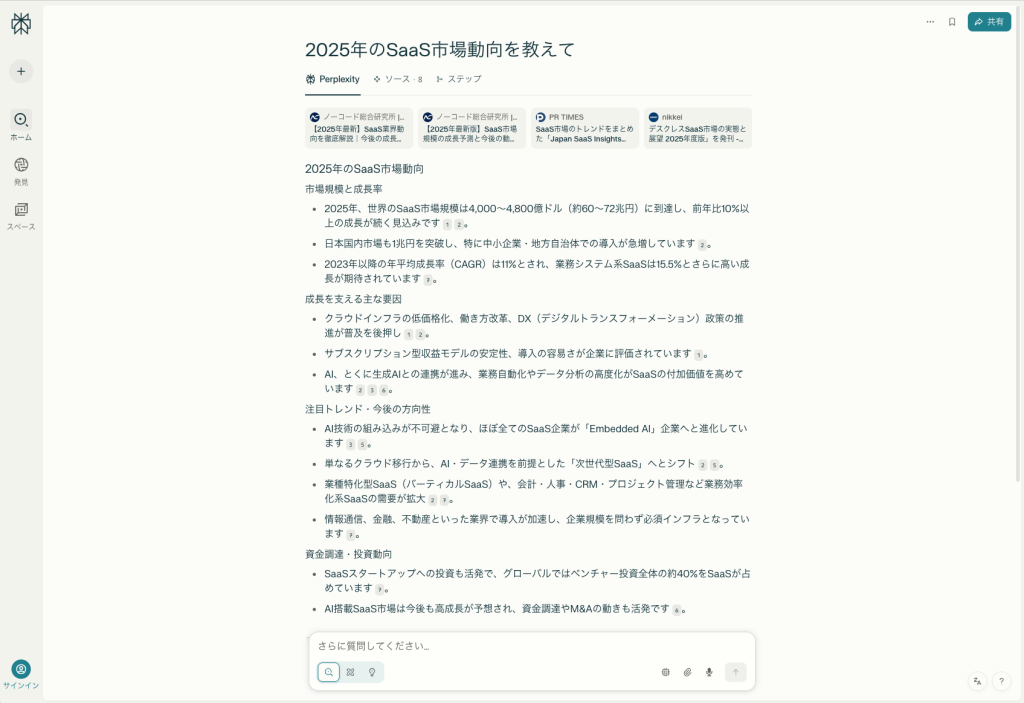

1. 市場調査・業界トレンドの把握に

Perplexityは、トレンドワードや注目テーマを投げかけるだけで、複数の信頼ソースから要点を抽出して要約してくれます。

たとえばこんな質問が可能です。

- 「2025年のSaaS市場動向を教えて」

- 「生成AIの活用が進んでいる業界は?」

日経やTechCrunchといった媒体からの出典付きで回答が返ってくるため、一次情報の確認もスムーズであり、Web検索を利用することから最新の情報を引用してくれます。

2. 競合分析・他社比較が一瞬でできる

「A社とB社のCRM機能の違いを比較して」と入力するだけで、Web上の情報からサービス内容・料金・特徴などを並べて要約してくれます。

ある程度基礎情報が手元にある場合はGoogle NotebookLMを使う場合が多いでしょうが、それ以前の一次的な競合調査として比較表を作る前の材料集めをしたいといった、従来Google検索で行っていた手法をPerplexityは器用に代替してくれます。

3. 顧客・ターゲット層の理解にも使える

ターゲットとなる属性や消費行動を質問すると、行動傾向・関心事・購買心理まで含めた全体像をつかむことができます。

たとえば

- 「Z世代の購買行動の特徴は?」

- 「地方中小企業のIT導入に対する不安とは?」

といった設問に対して、セグメントごとの訴求方針やペルソナ設計にも使える情報が出典付きで得られます。

「1. 市場調査」「2. 競合分析」「3. 顧客理解」までをPerplexity上で一気通貫に進められるため、提案書や社内資料のドラフト段階において、調査と構成の土台作りを圧倒的に短縮できます。

4. コンテンツやキャンペーンのネタ出しに

Perplexityは、過去に話題になった事例や、最近注目されている手法を一覧化してくれるため、アイデア出しにもぴったりです。

- 「最近SNSで話題になったキャンペーン事例を教えて」

- 「製造業に向けたデジタル販促の切り口を提案して」

といった質問から、Webコンテンツや広告企画の方向性検討に使えるヒントが簡単に手に入ります。

5. 根拠データ・統計の取得にも強い

「日本のEC市場規模」や「動画広告の効果に関する統計」など、定量的な情報+出典付きで回答してくれるのもPerplexityの魅力です。

営業提案やマーケ資料での「説得力ある一言」を裏付ける情報源として活躍します。

6. ツールやサービスの一覧調査に便利

- 「SNS分析ツールのおすすめを教えて」

- 「営業向けAIサービスの比較が知りたい」

上記のような質問に対して、用途ごとの分類と簡単な特徴付きでリスト化してくれます。

ツール導入検討やベンダー選定時といった社内業務の際に便利です。

7. 関連情報の取りこぼしを防ぐQ&A提案

Google検索の「関連する質問」「他の人はこちらも検索」といった類推レコメンデーションに近い機能です。

質問に対する回答とあわせて「関連質問」や「次に知っておくべきこと」をPerplexityも自動で提示してくれます。

自分では気づいていなかった視点からの調査が進むため、リサーチの抜け漏れ防止にも効果的です。

2. ログインなし・あり・Proの違いは?無料でもかなり使えるPerplexity

Perplexityは、「無料 × ログイン不要」でもすぐに使えるAI検索ツールですが、無料アカウント(ログインあり)に切り替えることで一段階上の実用性が得られます。

さらに、有料版のProでは高度なモデル・長文調査・無制限の検索実行が可能となり、営業・マーケの調査から資料化フェーズ全体をカバーできます。

各プランの主な違い(最新版対応)

| 利用形態 | ログインなし(無料) | ログインあり(無料) | 有料版(Pro) |

|---|---|---|---|

| 即時利用 | ◎ ブラウザで即利用可 | ◯ アカウント作成後すぐ可 | △ 月額課金あり(\$20) |

| Pro検索回数 | × 不可 | ◯ 4時間ごとに5回まで | ◎ 1日最大600回 |

| Deep Research機能 | × 利用不可 | ◯ 1日5回まで | ◎ 無制限利用可 |

| 利用可能モデル | 固定モデル(Sonar等) | 固定モデル(Sonar等) | Claude 4.0 Sonnet / GPT-4.1 / Gemini 2.5 Pro 06-05 / Grok 3などから選択可 |

| 履歴保存・コレクション | × 不可 | ◎ スレッド保存・分類可 | ◎ スレッド保存・分類可 |

| ファイルアップロード | × 不可 | ◯ 1日3回まで | ◎ 無制限(PDF/CSV/画像) |

| サポート・API | × 通常サポート | × 通常サポート | ◎ 専用Discord・Intercom・APIクレジット付与 |

無料アカウントだけで業務の7〜8割はこなせる

ログイン不要の状態でもかなり便利ですが、無料アカウントを登録すると以下のようなことが可能になります。

- 調査履歴をスレッドで管理(案件ごとに分類)

- PDFやCSVなどの資料をアップして要約(1日3回まで)

- Pro検索機能で深掘り質問が可能(4時間ごとに5回まで)

さらに、1日5回まで利用できる「Deep Research」機能を使えば、提案書の下ごしらえや市場テーマの深掘り調査にも活用できます。

Proは回数・精度・スピードが求められる後半フェーズで活きる

Pro版は、以下のようなシーンで特におすすめです。

- 長文資料や複数ファイルの横断的な分析

- リサーチからドラフト作成までの頻繁な往復処理

- 最新LLMモデルで高精度な回答を得たい

事実上無制限ともいえる1日に最大600回のPro検索(+高度モデル利用)もできるため、時間内でどれだけ濃い調査を回すかが重要な実務には特に有効です。

3. 偉大なるチャッピー(ChatGPT)やClaude先生、そしてパープレさんの関係性(まとめ)

今や、ChatGPTやClaudeを活用した業務フローは多くの現場で定着しつつあります。

「壁打ち」や「プロンプト生成」「施策のアイデア化」といった工程だけでなく、MCPやCodeといったツールのおいて、これらのLLMは抜群の相性を誇ります。

一方で、何かを「調べる」とき、「根拠を持って下調べする」ときに、Perplexity(パープレさん)はGoogleに取って代わる存在になりつつあります。

Perplexityは、検索と情報整理の実行役

ChatGPTやClaudeが「会話型の相棒」「構想や生成の伴走者」だとすれば、Perplexityは「リサーチ実行の代理人」「下調べを任せる資料係」のような存在です。

検索して、引用元を読み、比較し、まとめ、関連情報まで提示してくれる、まるで「AIリサーチエージェント」のようなポジションが、すでに自然と出来上がっています。

検索は、ツールではなく「働き手」になっていく

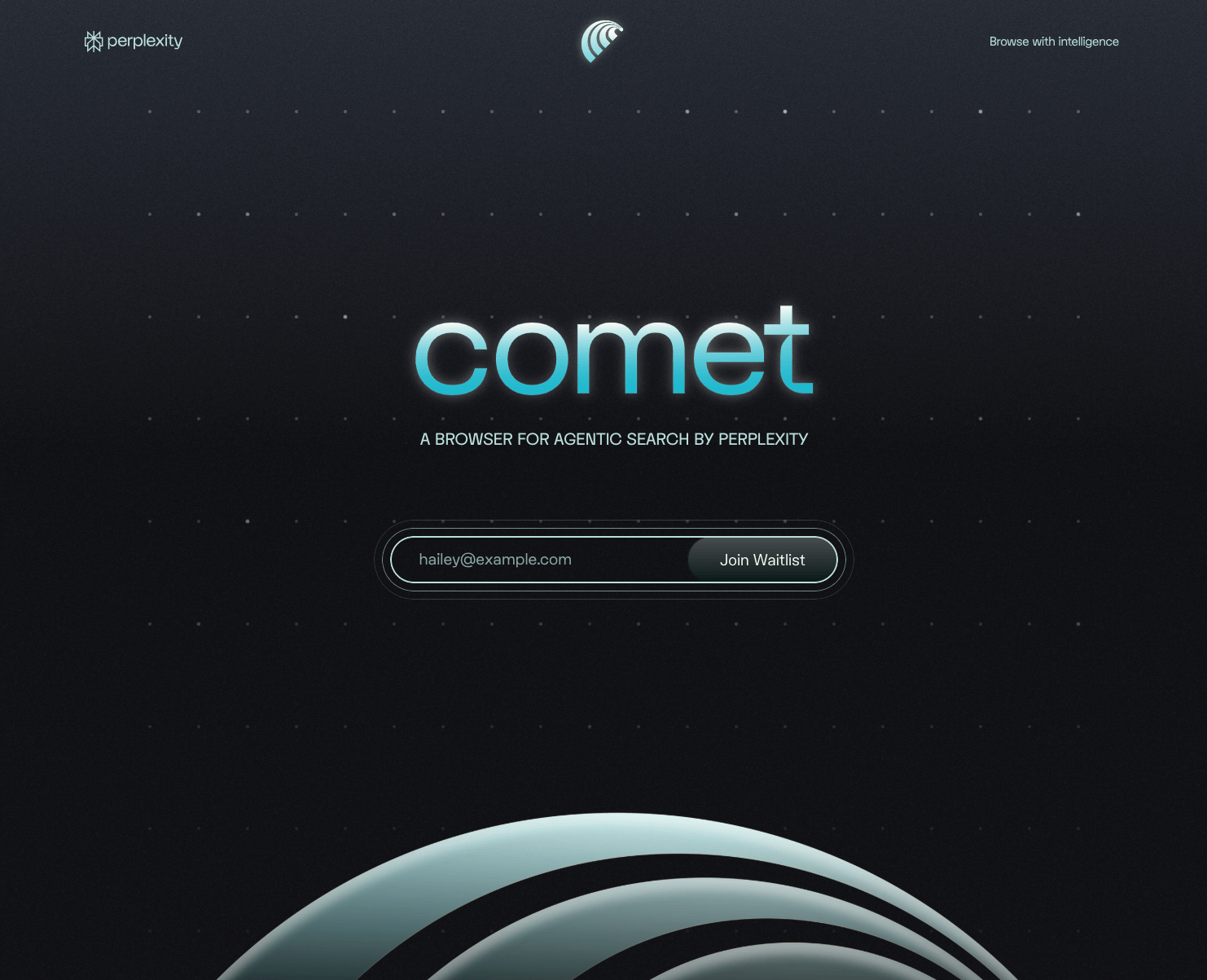

実際、Perplexityは「検索するブラウザ」そのものを再定義するような動きも始めています。

彼らが先日発表し現在ウェイトリス登録を募集している新ブラウザ「Comet」は、AIエージェントが自動で検索→資料化→アクションまで行うことを前提とした設計ではないかと予想されています。

検索は「自分で探す」から、「探させる」へ。

そしてその結果をもとに、ChatGPTやClaudeに「どう活かすか」を壁打ちしていく。

そんなAI三者連携のワークフローが、自然とスタンダードになりつつあるのかもしれません。

多くの人が「A2A(AI to AI)」の連携を自然に活用する日も、もう遠くはなさそうです。

質問力や再構成力は、AIと一緒に磨いていける

Perplexityが優れているのは、「検索の中身が見える」ことでもあります。

どんなキーワードで検索し、どのサイトを根拠に要約されたのか。

そのプロセスを明示してくれることで、「この聞き方は良かったんだな」と自分でも振り返ることができる。

これは、Googleと並んで信頼される理由の1つでもあります。

質問力や再構成力を、最初から持っている必要はありません。

AIとの対話や、Perplexityの回答を追いかけていくうちに、自然と磨かれていく感覚をきっと味わえるはずです。

だからこそ、「調べる力」は、これからも人にとって大事なスキル。

それをAIに丸投げするのではなく、AIと一緒に鍛え直していく時代が、すでに始まっているのだと思います。

無料相談

無料相談